心脏瓣膜就像心脏里的“单向阀门”,控制血液在心房、心室间有序流动。一旦瓣膜狭窄(打不开)或关闭不全(关不紧),血液流动紊乱,可能引发心慌、气短、乏力,严重时甚至导致心衰。今天就带大家清晰了解:心脏瓣膜出问题该做哪些检查,又有哪些治疗方式?

一、先明确:怀疑瓣膜问题,该做哪些检查?

不同检查各有侧重,医生会根据症状选择,核心是精准判断瓣膜病变的类型、程度。

1. 心脏超声(首选):最常用、无创的“金标准”。能清晰看到瓣膜的形态、活动情况,比如是否有粘连、钙化,还能测算血液反流程度,直接评估病变轻重。

2. 心电图(常规排查):主要看是否因瓣膜问题引发心律失常(如房颤)、心肌肥厚,辅助判断心脏受损情况,但不能直接显示瓣膜形态。

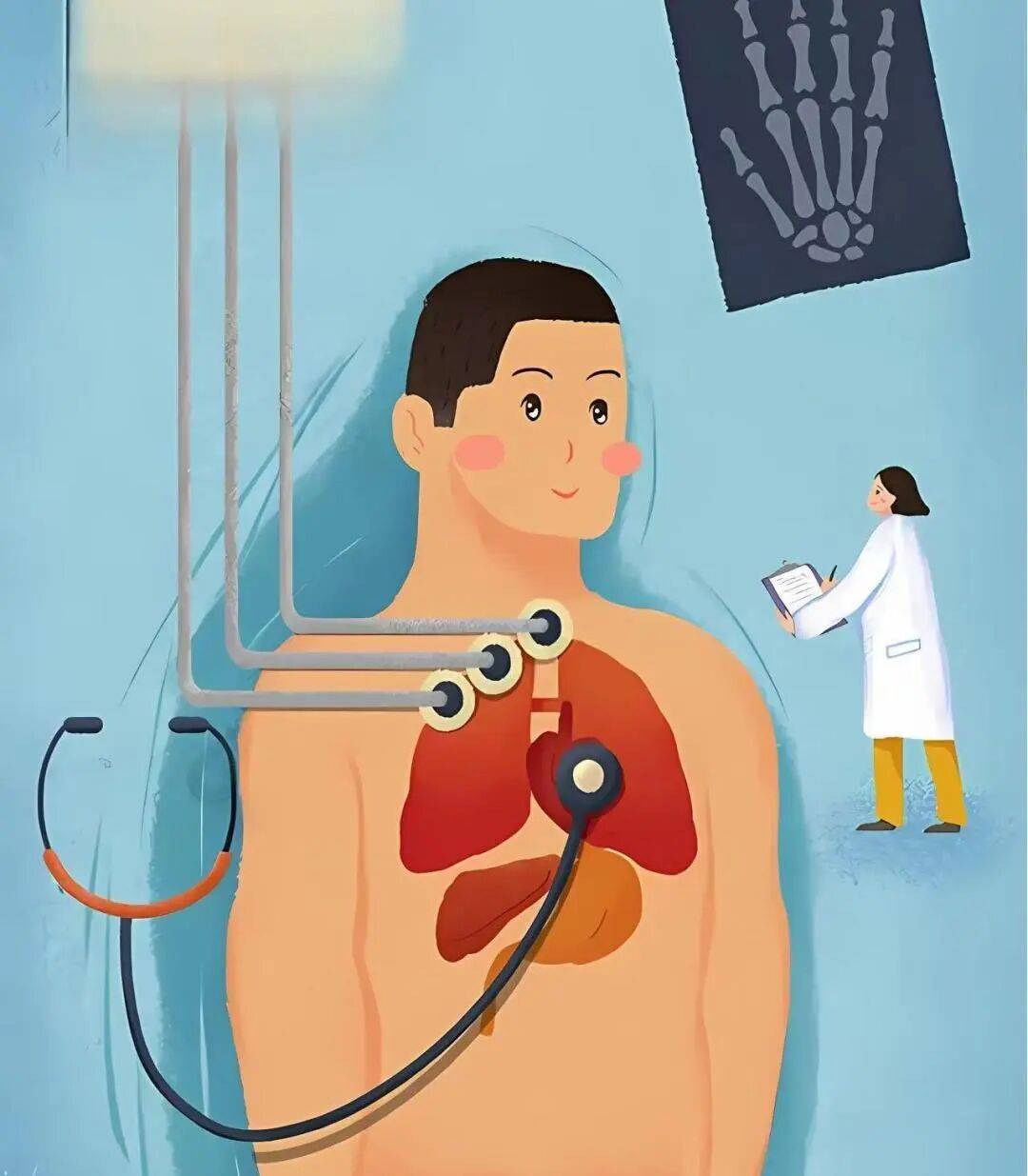

3. 胸部X线(初步评估):通过胸片观察心脏大小、形态(比如瓣膜病可能导致“梨形心”“靴形心”),以及肺部是否有淤血,帮医生初步判断病情影响范围。

4. 心脏CT或MRI(精准补充):若超声无法完全明确病变细节(如瓣膜钙化程度、血管情况),会进一步做CT或MRI,为治疗方案提供更详细依据。

5. 心导管检查(特殊情况):属于有创检查,一般在手术前或复杂病例中使用,精准测量心脏内压力,评估心功能,确保治疗方案安全。

二、再了解:不同病情,有哪些治疗选择?

治疗核心是“控制病情、保护心功能”,轻度、中度、重度病变的方案差异很大,切忌自行判断。

1. 轻度病变:“观察+管理”,不用急着治

如果检查发现瓣膜只是轻度狭窄或关闭不全,没有明显症状(如走路不喘、不心慌),心功能也正常,通常不需要特殊治疗,重点是“定期随访+健康管理”:

• 每6-12个月做一次心脏超声,监测瓣膜病变是否加重;

• 控制基础病:有高血压、糖尿病、高血脂的要严格控指标,避免加重心脏负担;

• 避免过度劳累、感冒,戒烟限酒,保持健康作息。

2. 中度病变:“药物+密切监测”,预防病情恶化

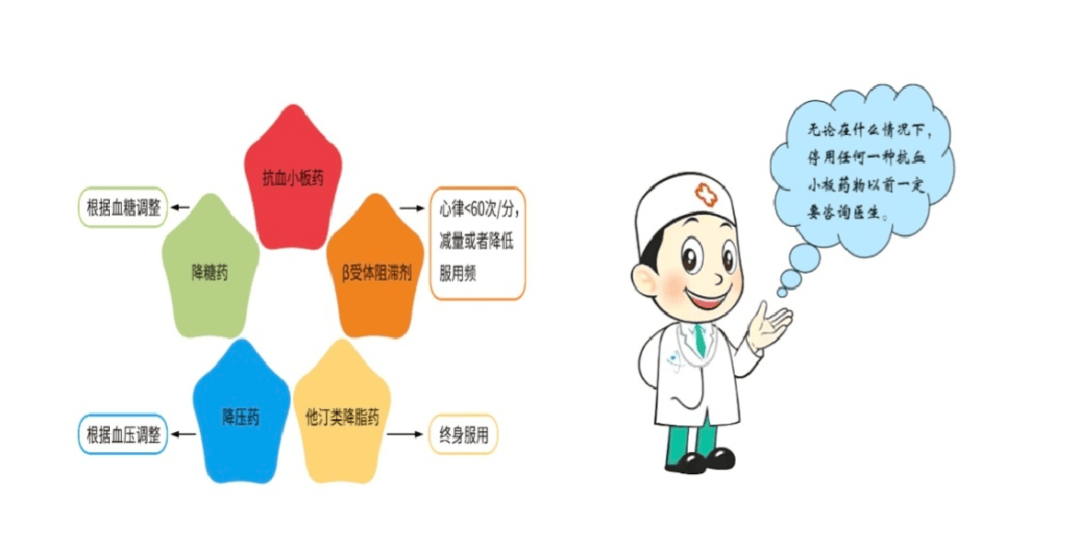

若瓣膜病变到中度,或出现轻微症状(如爬楼梯气短、偶尔心慌),除了定期复查,还需要用药物辅助,主要作用是“缓解症状、保护心功能”:

• 改善心功能:用利尿剂(如呋塞米)减轻肺部淤血,缓解气短;用β受体阻滞剂(如美托洛尔)控制心率,减轻心脏耗氧;

• 预防并发症:若合并房颤,需用抗凝药(如华法林、达比加群)预防血栓;

• 每3-6个月复查一次心脏超声,一旦病变加重或心功能下降,及时调整方案。

3. 重度病变:“手术治疗”,是关键干预手段

当瓣膜病变到重度,出现明显症状(如静息时气短、下肢水肿、胸痛),或心功能已经受损,药物只能暂时缓解,手术是主要治疗方式,常见两种:

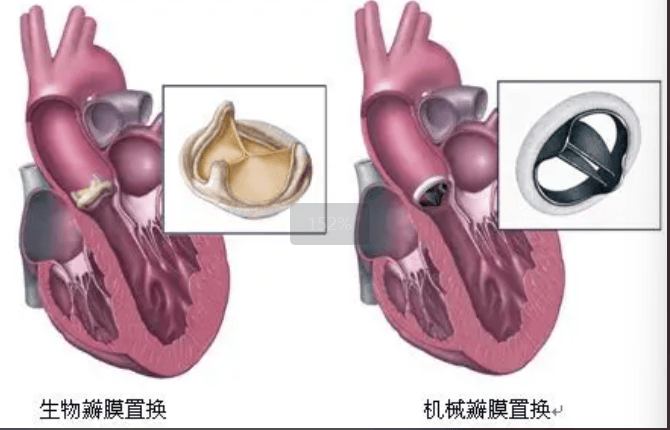

• 瓣膜置换术:切除病变瓣膜,换上人工瓣膜(分为机械瓣、生物瓣)。机械瓣寿命长(20-30年),但术后需终身吃抗凝药;生物瓣寿命10-15年左右,术后抗凝时间短(一般半年到1年),适合老年人或不想长期吃抗凝药的患者。

• 瓣膜修复术:通过手术修复受损的瓣膜(如缝合裂口、修复粘连),保留自身瓣膜功能,术后恢复快、并发症少,适合瓣膜病变较轻、结构尚可修复的患者(如部分二尖瓣关闭不全)。

4. 特殊情况:“微创治疗”,适合不耐受手术的患者

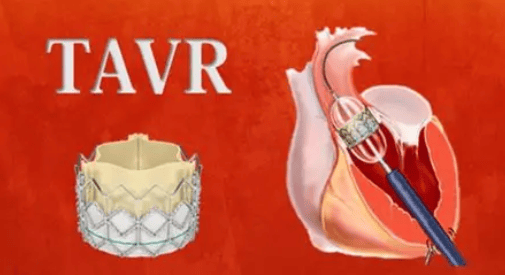

对于高龄、身体虚弱(如合并严重肺病、肾病)、无法耐受传统开胸手术的患者,可选择微创介入治疗,比如:

• 经导管主动脉瓣置换术(TAVR):通过血管(如大腿动脉)插入导管,将人工瓣膜送到病变位置,撑开替代原瓣膜,创伤小、恢复快,目前已广泛用于重度主动脉瓣狭窄患者。

最后提醒:别忽视“早期信号”,及时就医是关键

心脏瓣膜病早期症状不明显,很多人等到出现严重心衰才就诊,错过最佳治疗时机。如果出现以下情况,一定要及时做心脏检查:

• 活动后气短、呼吸困难,休息后缓解;

• 莫名心慌、心跳快,或感觉“心脏乱跳”;

• 下肢水肿(按压脚踝有凹陷)、乏力、容易累;

• 咳嗽(尤其夜间平躺时)、咯血。

心脏是人体的“发动机”,瓣膜是关键“零件”。定期检查、科学治疗,才能让心脏始终“动力十足”!

临汾市中心医院心脏大血管外科

守护您的心脏健康

供稿 心脏大血管外科