这次的九三阅兵,可不只是一场简单的仪式,它更像一面镜子。队伍步伐多么整齐,空中编队多么稳定,地面装备排列得多么有序,这些都体现了国家的秩序和态度。

值得关注的是,看台上还一个特别的人——日本前首相鸠山由纪夫。他回到东京后直接说,自己是带着反省和谢罪的心情来参加纪念活动的,还提醒日本要以史为鉴,才能面对未来。话虽然不多,但说得很有分量。

这场活动纪念的是中国人民抗日战争和世界反法西斯胜利80周年。外界的目光都集中在阅兵上,但这场活动的受众可不只是一方。对国内来说,这是对记忆的再次校准;对周边国家而言,这是对秩序的再次确认;对日本呢,则是一个明确的提醒。

当天,有26个国家的领导人来到现场,很多国际友人和家属也在看台上。印尼总统普拉博沃本来是要留在国内处理突发情况的,最后却改变计划直接飞到北京来观礼。这种临时的决定也透露了他对局势的判断:这种场合就像一个风向标,谁来谁不来,背后的原因,大家都看在眼里。

把观礼名单和日本的态度对比一下,差距很明显,日本政府的公开表态非常克制。内阁官房长官林芳正在记者会上说,日本一直都在密切关注这件事,不方便评论中国的意图;日本绝对不会再走战争的老路,战后一直坚持走和平道路;中日已经确定要推进战略互惠关系,致力于建设建设性、稳定的双边关系。这些话听起来中规中矩,没有什么尖锐的对抗,但和实际行动却不太相符。

日本扩军增费的脚步没有放慢,军事“正常化”的进程还在不断推进,在历史问题的处理上也越来越模糊,这和他们所谓的“和平路线”形成了鲜明的反差。

2015年中国举行抗战胜利70周年阅兵时,日本就坐不住了,日本外务省设立了“海外战略信息传播”预算,而且每年都在增加。公开资料显示,2015年到2025年,这笔预算总额超过560亿日元,2025年一年就有62.2亿日元。

这些钱主要花在这么几类项目上:一是给海外学者和媒体塞钱,让他们把侵略的说法淡化,把“侵华”说得轻描淡写,用“进入中国”这种模糊的词,甚至把南京大屠杀这种板上钉钉的事说成是“有争议的事件”;二是在欧美和东南亚搞“日本屋”之类的文化场所,表面上是搞动漫和文化活动,实际上夹带私货,宣扬他们的领土立场;三是在网上雇人写东西,就像福岛核污染水排海的时候那样,花钱发布正面的文章,删掉负面评论,还把历史问题包装成“反日情绪被煽动”之类的说法;四是直接去搞外交游说,用援助来换其他国家“低调甚至不出席”相关活动。

日本这么做的原因不难理解,他们就是怕中国把二战历史再拿到国际上去说。一旦历史记忆被唤醒,就会直接影响日本推动扩军、修宪、军事松绑的那些理由。特别是到了抗战胜利80周年这个敏感的时候,北京强调“反法西斯胜利”“维护战后秩序”这些信息,东京自然就更紧张了。

有意思的是,俄罗斯、欧洲也经常举行二战纪念活动,日本一般都没什么大反应,可一碰到中国的纪念活动和阅兵,就赶紧展开密集的游说和对外宣传,这选择性敏感的态度太明显了。

在这种情况下,鸠山由纪夫的出现就很引人注目了,他现在不是日本的现任官员,不能代表日本政府,但他的政治资历和态度很有象征意义。他一回国,就直接对着镜头说“反省”“谢罪”,还明确呼吁要以史为鉴。他这不是在给谁“撑场子”,而是在跟日本社会说,历史可不是靠公关费和信息操控就能掩盖过去的。

还有一个细节也被大家经常提到,他把中文译名里的“由”改成了“友”,看似是件小事,却传达出了想要长期稳定交流的诚意。他当首相的时间不长,后来因为党内丑闻辞职退出了政坛,但从2013年到现在,他在历史问题上的态度一直都没变。

一个前首相的发声能改变多少现实?短期内可能不会翻天覆地,但能形成鲜明对比。一边是日本花大量预算在海外包装历史叙事,另一边是日本前领导人在北京的看台上承认反省与谢罪。哪一种是在直面问题,哪一种是在回避,国际社会心里自有判断。

虽然日本再九三阅兵前夕进行了劝阻,但没起作用。26国领导人还是如期来了,印尼总统还临时决定飞抵。越南、马来西亚公开表示尊重中国举办纪念活动的权利。新加坡和中国、韩国、俄罗斯一起,对日本教科书修改历史表示不满。欧洲国家行事比较谨慎,多数没有派出最高领导人,但他们强调这是独立做出的决定,不是听谁的指挥。

把这些反应综合起来看,东京的外交施压明显没起到效果。亚洲国家对历史问题很敏感,让别人“别提历史”,不仅让人难以接受,还容易引起反感。

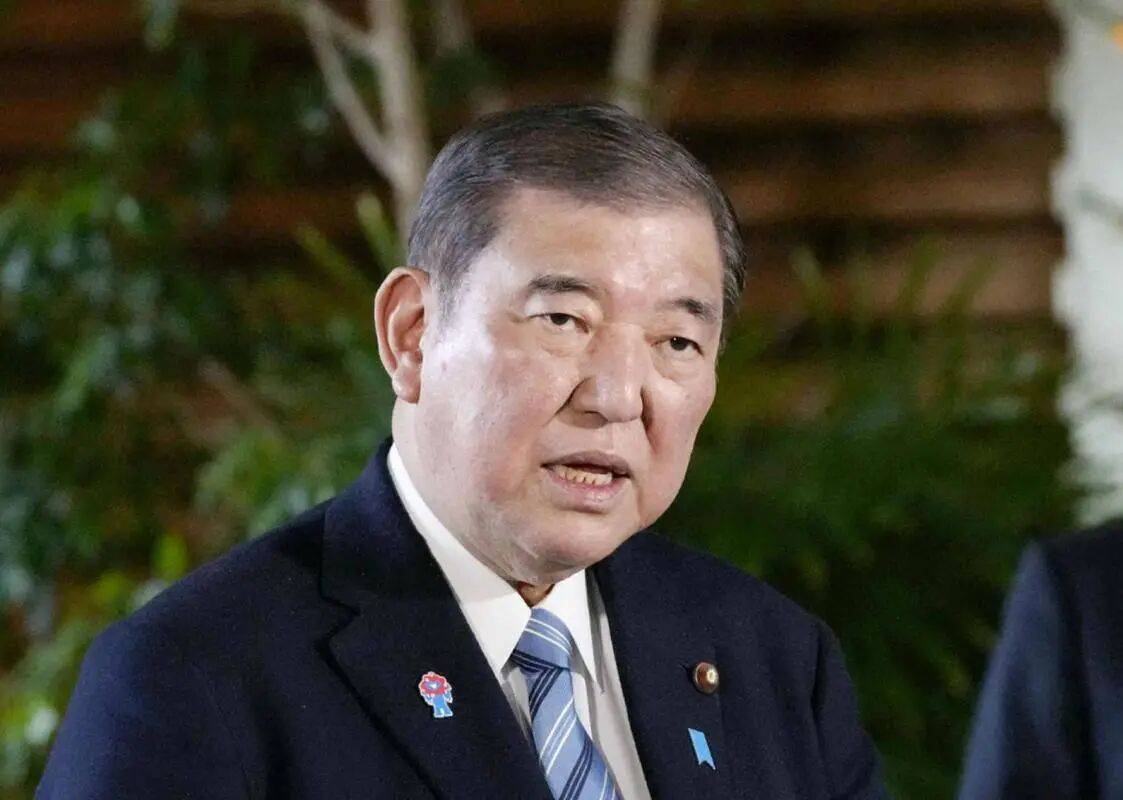

另外,东京政坛也有一个信号,首相石破茂在关键时刻说“不会抓住权力不放,在合适的时候会认真做出决断”,这被广泛解读为可能会主动辞职。这一动向和阅兵时间重合,到底有没有直接关系,目前还没有确凿证据,但在政治节奏上的重合很引人注意。一般来说,出现这种“软退场”的说法,往往意味着内外交困、压力很大,决策层对未来的信心也出现了动摇。

中日之间的较量不能简单地理解为武器参数的对比,亚太的稳定是由军事、舆论、外交、经济四根柱子共同支撑的。中国在纪念活动中强调维护二战战果、反对历史修正主义,是在为区域秩序立规矩。日本这些年投入大量资金塑造海外叙事,是想把扩军包装成“合理的防卫需求”,把安全焦虑变成背景音,从而为修宪和预算扩张争取更宽松的舆论空间。

在这方面,鸠山由纪夫的态度提供了另一种参考,他的表述带着孤独感,但也更显珍贵。在日本政坛,公开用“谢罪”这样的词并不常见,而且他是向内,对日本社会说真话,而不是对外做表面功夫。虽然他不能代表日本官方,但他代表了一个真实可行的方向——承认历史,才有未来。他把名字里的“由”改成“友”,从这细微之处就能看出他的态度,这说明这不是简单的外交辞令,而是他长期以来的个人选择。

说到底结论很清楚:日本只有一条路能走——正视历史,守住和平,在战后形成的国际秩序框架里,重新给自己找好定位。走这条路不是做给别人看的,而是要对自己国家的未来负责。选了这条路,短期内可能没法喊那么多“强硬”的口号,扩军的脚步也得慢下来,但能换来周边国家的信任、更多的外交空间,还有稳定的国家形象,更重要的是,能给后代一个交代。

就像看台上那些走队列的队伍,步伐整齐、队形紧密,这种稳定不是一天两天能练出来的。国家发展的路线也是如此,需要时间和坚持下去的定力。如果日本能把这份定力用在对待历史和维护和平上,多尊重邻国的感受,那它在亚洲的发展前景肯定会更光明。

鸠山由纪夫现在站出来发声,就像路上的一块路标,它本身不是路,但能让人清楚该往哪个方向走。现在这样的“路标”不多,周围的环境也复杂,但只要愿意抬头看看方向,找对路其实并不难。

把眼光放得再远一点看,亚太地区的局势变化很快,一个国家想在这里站稳脚跟,靠的不是嗓门大,也不是花了多少钱,而是待人的真诚和坚持正确路线的定力。中国把纪念历史的事明明白白地做出来,把该说的话提前讲清楚,让各方都有可以参考的依据。

日本要是想把路走通,办法其实很简单:把“和平国家”这个定位,真正落实到教科书里、落实到财政预算里、落实到外交行动里。靠口号能糊弄一时,靠真心才能长久立足,走正道更能让几代人都受益。看台上的人会换,手里的装备会更新,但历史这笔账,不会换个人来管。

最后还有个问题:日本有没有别的路可选?答案很简单,没有。历史不会为谁让路,现实也不会。早点走正确的路,付出的代价就小;要是一直拖着不走,最后付出的代价只会更大。